Lyell

Charles Lyell (Kinnordy, Forfarshire, 14 de noviembre de 1797 - Londres, 22 de febrero de 1875), fue un abogado y geólogo británico, uno de los fundadores de la Geología moderna. Lyell fue uno de los representantes más destacados del uniformismo y el gradualismo geológico.

Obra

Principios de geología (Principles of Geology), publicada entre 1830 y 1833 en varios volúmenes, es su obra más destacada. Según la tesis uniformista, ya formulada por James Hutton, el padre de la geología moderna, la Tierra se habría formado lentamente a lo largo de extensos períodos de tiempo y a partir de las mismas fuerzas físicas que hoy rigen los fenómenos geológicos (uniformismo): erosión, terremotos, volcanes, inundaciones, etc. Esta idea se opone al catastrofismo, tesis según la cual la Tierra habría sido modelada por una serie de grandes catástrofes en un tiempo relativamente corto.

La obra de Lyell tiene tres dimensiones:[1]

- Actualismo: explicación de los fenómenos pasados a partir de las mismas causas que operan en la actualidad.

- Uniformismo: los fenómenos geológicos pasados son uniformes, excluyéndose cualquier fenómeno catastrófico.

- Equilibrio dinámico: la historia de la Tierra se rige por un ciclo constante de creación y destrucción, de manera que los períodos geológicos son idénticos.

Teoría del equilibrio dinámico

Lyell formula su teoría del equilibrio dinámico en el contexto geológico, para después aplicarla al mundo de lo orgánico:

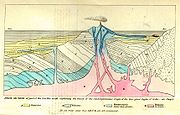

- En la historia de la Tierra, Lyell distingue dos procesos básicos de la morfogénesis geológica, dos procesos que se habrían producido periódicamente, compensándose el uno al otro: los fenómenos acuosos (erosión y sedimentación) y los fenómenos ígneos (volcánicos y sísmicos).

- Paralelamente, en la historia de la vida, Lyell supuso que se habían dado períodos sucesivos de extinción y creación de especies: el movimiento aleatorio de los continentes habría originado profundos cambios climáticos y muchas especies, al no poder emigrar o competir con otros grupos biológicos, se habrían extinguido, siendo sustituidas por otras creadas mediante leyes naturales.

Influencia

Los Principios de geología se convirtieron en la más influyente de las obras de geología del siglo XIX y la buena venta de sus sucesivas ediciones fue la principal fuente de sustento de su autor. Charles Darwin leyó el primer volumen de la obra de Lyell durante su viaje de exploración en el HMS Beagle y escribió que los Principios de geología habían cambiado su forma de mirar el mundo, siendo una inspiración fundamental para El origen de las especies. Autores literarios como Herman Melville o Alfred Tennyson también obtuvieron inspiración en las obras de Lyell por su retrato de la acción de las fuerzas de la naturaleza.

Referencias

Bibliografía

- La obra completa de Lyell (en inglés) se encuentra disponible en Obras de Charles Lyell en el Proyecto Gutenberg

- González Recio, José Luis (2003). Teorías de la vida. Madrid: Síntesis.

- Gribbin, John (2005). Historia de la ciencia, 1543-2001. Barcelona: Crítica.

- Secord, James A. (1997). "Introduction" to Charles Lyell's Principles of Geology. Londres: Penguin.

- Virgili, C. (2003). El fin de los mitos geológicos, Lyell. Nivola Libros y Ediciones, S.L. 320 págs. Madrid ISBN 978-84-95599-44-5